SKY 비중 ‘사시’ 73.5%, ‘로스쿨’ 61.7%

[베리타스알파=조혜연 기자] 현직 판검사를 가장 많이 배출한 대학은 단연 서울대다. 박용진(더불어민주) 의원이 법무부에서 받은 자료를 기반으로 지난해 12월 기준 전체 판검사 5286명의 출신 학교를 분석한 결과, 2238명이 서울대 출신인 것으로 나타났다. 42.3%로 절반이 조금 안 된다. 이어 고려대 17.9%(945명), 연세대 10.7%(565명) 순으로 배출한 판검사가 많았다. 전체 판검사의 70.9%가 SKY 출신이다. 이외에는 성균관대 5.8%(308명), 한양대 5.1%(268명) 순으로 많다.

SKY 출신 비중은 사법시험 세대에서 로스쿨 세대로 넘어오면서 줄어들고 있다. 사시 세대 현직 판검사 4127명 가운데 SKY 출신은 3033명으로 73.5%에 해당하는 반면, 로스쿨 세대 판검사 1158명 중 SKY 출신은 715명으로 61.7%에 그쳤다. 특히 서울대 출신의 경우 사시 세대에선 46%로 절반 가까이 차지했으나, 로스쿨 세대는 29.5%로 크게 감소했다. 법조인의 출신 대학과 전공을 다양화하겠다는 로스쿨의 취지가 긍정적으로 작용하고 있다고 볼 수 있는 대목이다.

같은 맥락에서 이공계특성화대 출신의 판검사도 로스쿨 세대에서 확대됐다. 사시 세대 현직 판검사 중 KAIST 출신은 7명으로 0.2%에 불과하지만, 로스쿨 세대의 판검사 중 KAIST 출신은 19명으로 1.6%를 차지한다. 포스텍 출신 판검사도 사시 세대는 1명에 불과하지만, 로스쿨 세대는 7명으로 늘었다. 실제로 법학전문대학원협의회(법전협)에 따르면 사시 합격생의 출신 대학 수는 34.5%였지만, 변호사시험 합격자의 출신 대학은 76.7%로 2.2배가 늘었다. 판검사 외 변호사까지 범위를 넓히면 출신 대학의 다양성이 더욱 두드러질 수 있다는 의미다.

단 최근 SKY 출신의 판검사가 줄어드는 데는 로스쿨의 도입과 함께 최상위 인재들의 ‘로펌행’이 짙어지고 있다는 점도 영향을 미친 것으로 보인다. 서울대 출신을 비롯한 최상위 예비 법조인들이 공직보단 대형 로펌행을 택하는 경우가 늘고 있기 때문이다. 크게는 2~3배까지 차이나는 급여가 대표적인 이유다. 과거 사시 세대에선 명예와 사명감을 중시하는 판검사가 가장 선호도가 높았다면, ‘젊은 법조인’이라 할 수 있는 로스쿨 세대에선 보상 체계가 보다 확실한 로펌의 선호도가 높아지고 있다고 분석된다.

<현직 판검사 5286명 중 ‘서울대’ 출신 2238명(42.3%)>

지난해 12월 기준 현직 판검사 5286명 가운데 서울대 출신은 2238명으로 42.3%를 차지했다. 판검사 10명 중 4명은 서울대 출신인 셈이다. 박용진 의원이 법무부에서 받은 자료를 베리타스알파가 자체적으로 분석한 결과, 서울대 출신은 전체 검사 2093명 중 650명(31.1%), 전체 판사 3192명 중 1588명(49.7%)이나 됐다.

이어 고대 945명(17.9%), 연대 565명(10.7%)까지 SKY 출신 판검사는 총 3748명으로 전체의 70.9%를 차지했다. 고대 출신 판사는 541명(16.9%), 검사는 404명(19.3%)으로 집계됐다. 연대 출신 판사는 273명(8.6%), 검사는 292명(14%)이다. SKY 출신 판사가 총 2402명으로 전체 판사의 75.3%를 차지하고, SKY 출신 검사가 총 1346명으로 전체 검사의 64.3%를 차지한다.

SKY에 이어 성대 308명(판사 163명/검사 145명), 한대 268명(144명/124명), 이화여대 194명(99명/95명), 경북대 81명(43명/38명), 서강대 71명(41명/30명), 부산대 70명(34명/36명), 경찰대 66명(41명/25명), 중앙대 61명(27명/34명), 경희대 52명(28명/24명)까지 50명 이상의 현직 판검사를 배출했다.

5명 이상 50명 미만을 배출한 대학은 전남대 45명(24명/21명), 한국외대 35명(20명/15명), 서울시립대 27명(13명/14명), KAIST 26명(12명/14명), 건국대 26명(12명/14명), 동국대 24명(8명/16명), 숙명여대 17명(5명/12명), 아주대 13명(3명/10명), 영남대 13명(10명/3명), 전북대 12명(9명/3명), 홍익대 12명(1명/11명), 국민대 9명(2명/7명), 동아대 9명(5명/4명), 한동대 9명(3명/6명), 충남대 8명(5명/3명), 포스텍 8명(3명/5명), 단국대 7명(3명/4명), 원광대 6명(4명/2명), 인하대 6명(2명/4명), 숭실대 5명(3명/2명), 조선대 5명(3명/2명) 순이다.

<‘사시 세대’ 판검사 4127명.. SKY 출신 73.5%>

현직 판검사 중 사시 세대와 로스쿨 세대를 구분해서 보면 사시 세대에서 SKY 쏠림이 더욱 두드러졌다. 사시에 합격해 판검사에 임용된 현직 판검사 4127명 중 서울대 출신은 1896명으로 46%에 해당했다. 이어 고대 753명(18.3%), 연대 384명(9.3%)까지 SKY 출신이 3033명으로 73.5%를 차지하고 있다. 특히 판사 2752명 중에는 서울대 출신이 1434명(52.1%)으로 절반 이상을 차지했고, 검사 1375명 중에는 서울대 출신이 462명(33.6%)으로 압도적으로 많았다. 사시 합격생 가운데 고대 출신 판사는 487명(17.7%), 검사는 462명(19.3%)이고, 연대 출신 판사는 214명(7.8%), 검사는 170명(12.4%)이다.

이어 사시 세대에서는 성대 출신 220명(판사 132명/검사 88명), 한대 213명(118명/95명), 이대 141명(76명/65명), 경북대 69명(40명/29명), 부산대 59명(28명/31명), 경찰대 47명(38명/9명), 서강대 46명(30명/16명), 중대 39명(20명/19명), 전남대 33명(16명/17명), 경희대 32명(20명/12명), 외대 22명(12명/10명), 건대 20명(10명/10명), 동대 20명(7명/13명), 시립대 20명(10명/10명), 아주대 10명(0명/10명)까지 10명 이상의 판검사를 배출한 대학이 18곳이었다.

이외에 영남대 출신 9명(9명/0명), 전북대 9명(6명/3명), 숙대 8명(3명/5명), KAIST 7명(5명/2명), 단대 6명(3명/3명), 국민대 5명(1명/4명), 동아대 5명(3명/2명), 숭실대 5명(3명/2명), 조선대 5명(3명/2명), 원광대 4명(4명/0명), 인하대 4명(1명/3명), 충남대 4명(3명/1명), 홍대 4명(1명/3명), 충북대 3명(0명/3명), 한동대 3명(0명/3명), 강원대 2명(1명/1명), 경기대 2명(1명/1명), 관동대 2명(1명/1명), 학점은행/독학사 2명(2명/0명), 한국방송통신대 출신 2명(1명/1명)이 판검사에 재직 중이다.

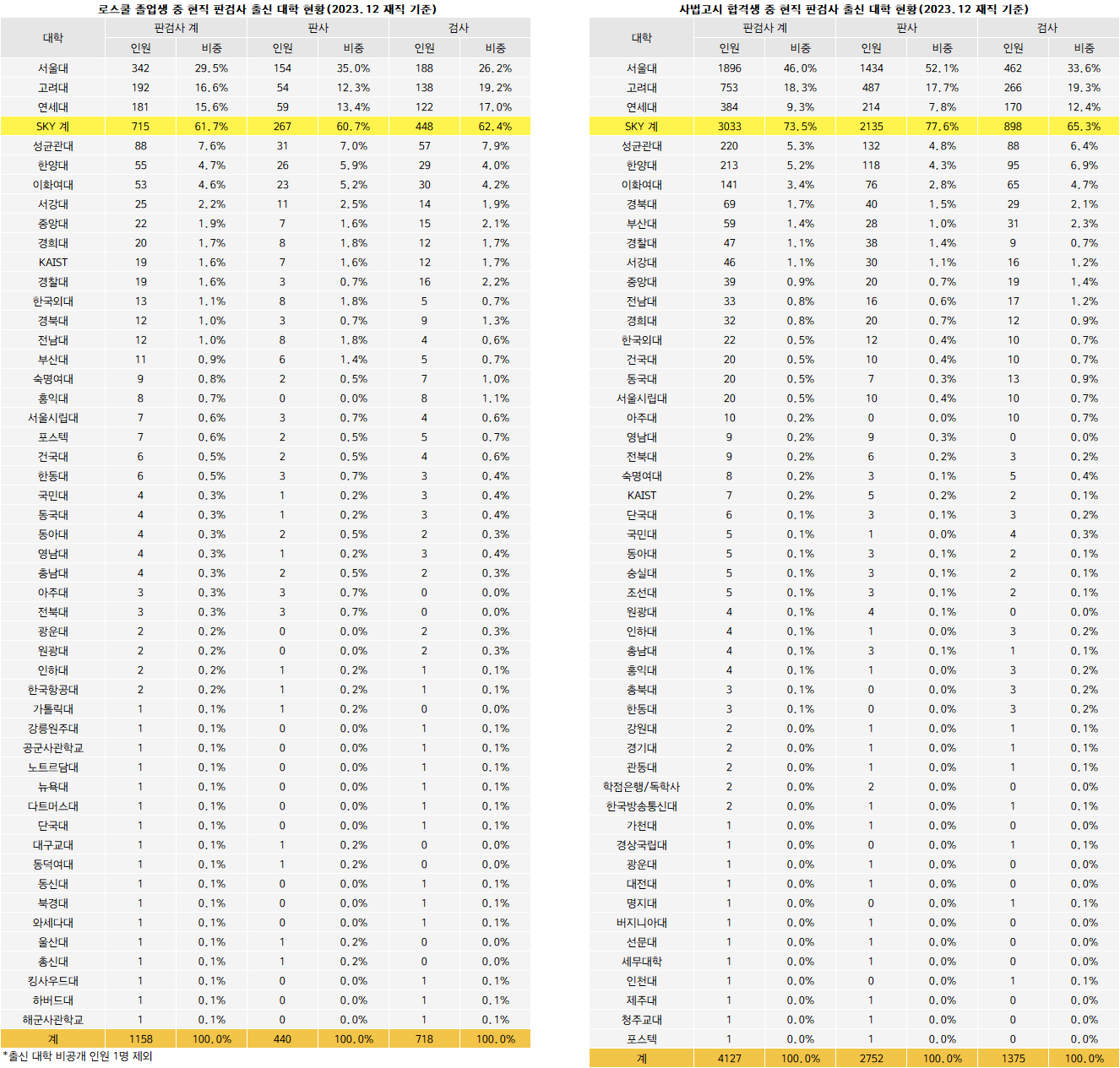

<‘로스쿨 세대’ 판검사 1158명.. SKY 출신 61.7%>

반면 로스쿨 졸업 후 변호사시험에 합격하고 지원해 판검사에 임용된 1158명(출신학부 비공개 인원 1명 제외) 중에는 SKY 출신이 715명으로 61.7%까지 줄었다. 서울대 출신 342명(29.5%), 고대 192명(16.6%), 연대 181명(15.6%) 순이다. 세부적으로 살펴보면 사시 세대에 비해 서울대 고대 출신의 비중은 줄었으나, 연대 출신의 비중은 오히려 늘었다.

로스쿨 세대 판사 440명 가운데는 서울대 출신이 154명(35%)으로 물론 가장 많긴 하지만, 사시 세대에서 서울대 출신 판사의 비중이 52.1%인 것과 비교하면 현저히 낮다. 이어 연대 출신 59명(13.4%), 고대 출신 54명(12.3%) 순으로 많다. 검사 718명 중에서는 서울대 출신 188명(26.2%), 고대 138명(19.2%), 연대 122명(17%) 순이다.

이어 성대 88명(판사 31명/검사 57명), 한대 55명(26명/29명), 이대 53명(23명/30명), 서강대 25명(11명/14명), 중대 22명(7명/15명), 경희대 20명(8명/12명), KAIST 19명(7명/12명), 경찰대 19명(3명/16명), 외대 13명(8명/5명), 경북대 12명(3명/9명), 전남대 12명(8명/4명), 부산대 11명(6명/5명)까지 10명 이상의 판검사를 배출한 대학이 15곳이었다. 사시에 비해 짧은 기간 내 이뤄낸 성과라는 점에서 주목할 만하다.

이외에 숙대 출신 9명(2명/7명), 홍대 8명(0명/8명), 시립대 7명(3명/4명), 포스텍 7명(2명/5명), 건대 6명(2명/4명), 한동대 6명(3명/3명), 국민대 4명(1명/3명), 동대 4명(1명/3명), 동아대 4명(2명/2명), 영남대 4명(1명/3명), 충남대 4명(2명/2명), 아주대 3명(3명/0명), 전북대 3명(3명/0명), 광운대 2명(0명/2명), 원광대 2명(0명/2명), 인하대 2명(1명/1명), 한국항공대 2명(1명/1명), 가톨릭대 1명(1명/0명), 강릉원주대 1명(0명/1명), 공군사관학교 1명(0명/1명), 노트르담대 1명(0명/1명), 뉴욕대 1명(0명/1명), 다트머스대 1명(0명/1명), 단대 1명(0명/1명), 대구교대 1명(1명/0명), 동덕여대 1명(1명/0명), 동신대 1명(0명/1명), 북경대 1명(0명/1명), 와세다대 1명(0명/1명), 울산대 1명(1명/0명), 총신대 1명(1명/0명), 킹사우드대 1명(0명/1명), 하버드대 1명(0명/1명), 해군사관학교 출신 1명(0명/1명)이 판검사에 재직 중이다.

로스쿨 세대로 접어들면서 KAIST 포스텍 등 이공특, 공사 해사 등 특수대학, 해외대학 등 판검사의 출신 대학이 다양해진 점이 눈에 띈다. 출신 대학과 전공을 다양화하겠다는 로스쿨의 본 취지가 정상적으로 작용하고 있다고 볼 수 있는 대목이다. 법전협은 최근 로스쿨 제도에서 학력에 의한 차별이 심화됐다는 일각의 주장에 “사시 합격생의 출신 대학 수는 34.5개였지만, 변시 합격자의 출신 대학 수는 76.7개로 약 2.2배 늘었다. 사시 시절 법학 비전공자의 비율은 17.85%였지만 변시 합격자 중 법학 비전공자는 56.7%나 된다”고 반박했다.